为深入感受非遗魅力,探寻中华优秀传统文化中多元一体的深厚基因,6月27日-7月4日,创意设计学院匠韵心坊实践团开展为期一周的非遗文化基因解码主题研学实践活动。通过实地探访与数字技术融合,深入挖掘昆曲艺术中各民族交融的文化密码。

活动首站,实践团走访了昆曲文化中心。师生们逐层考察特色展区:二楼展厅通过全息投影技术重现的《牡丹亭》经典片段,三楼数字交互区运用动作捕捉技术解析昆曲一唱三叹的发音机理,团队成员通过AR导览系统解析,学习了解了昆曲艺术的起源、发展脉络、经典剧目及其独特的艺术表现形式。在独具特色的“廉戏廉曲文化长廊”,大家还领略了戏曲艺术与廉洁文化相融合的深刻内涵,体会到传统文化在当代社会中的精神价值。

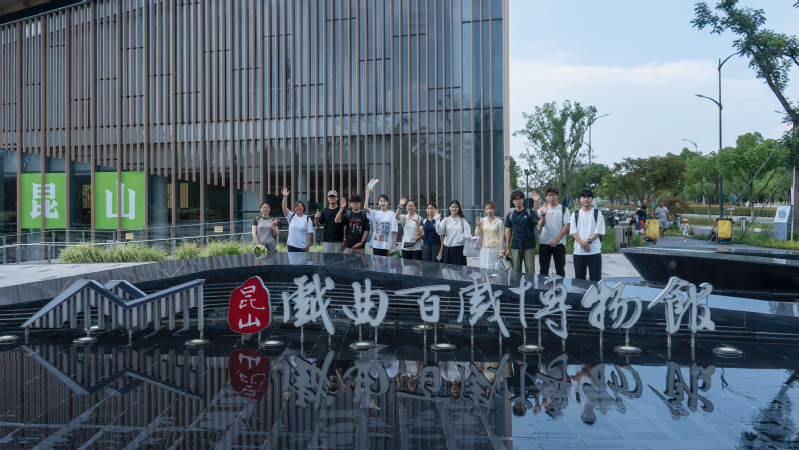

随后,实践团前往昆山戏曲百戏博物馆。以打造“博物馆里的大思政课”为定位,紧扣“文化传承+青年实践”主线,通过“沉浸式体验+数字化表达”的创新模式,让传统艺术得以传承和发扬。团队成员在考察中发现,蒙古族长调的悠扬旋律与昆曲婉转流丽的唱腔存在共性节拍,维吾尔族十二木卡姆的装饰音与昆曲擞腔技法形成跨时空呼应,这些发现让学生惊叹原来各民族艺术早有基因共鸣。从而引发学生对各美其美,美美与共的深刻思考。

实践期间,学生团队对考察中捕捉到的昆曲艺术元素、历史故事和文化符号进行专业凝练与创意转化,以非遗昆曲文化和各民族交融汇聚为主题,运用AI技术等现代数字手段创作一系列海报设计作品。这些作品是青年学子抒发对中华优秀传统文化敬意、诠释“多元一体”中华民族共同体意识的独特设计表达。

此次实践通过考察-解构-重构的创新模式,引导学生在社会实践中坚定文化自信,运用专业技能赋能传统文化,让非遗保护从静态展示转向动态传承,为传统文化传承注入青年创意力量。

(供稿:吕姿璇;编辑:陈翼;审核:宗怡)