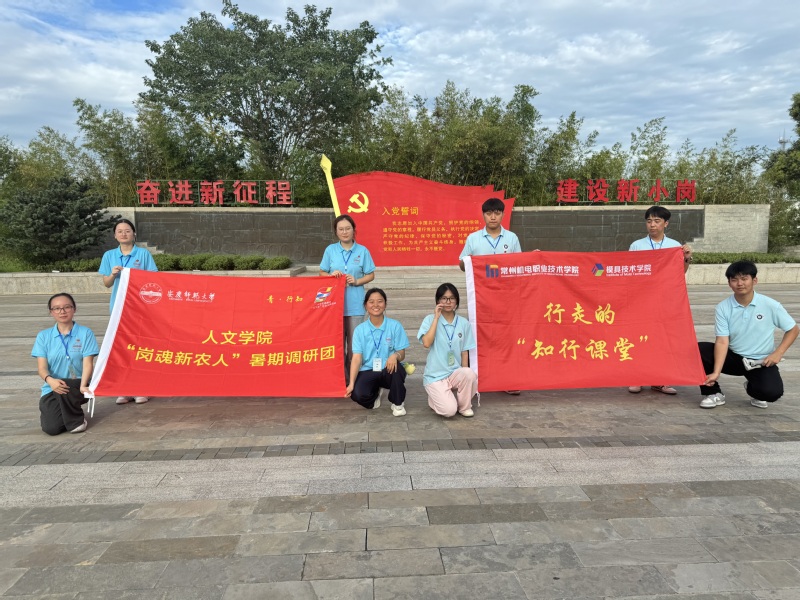

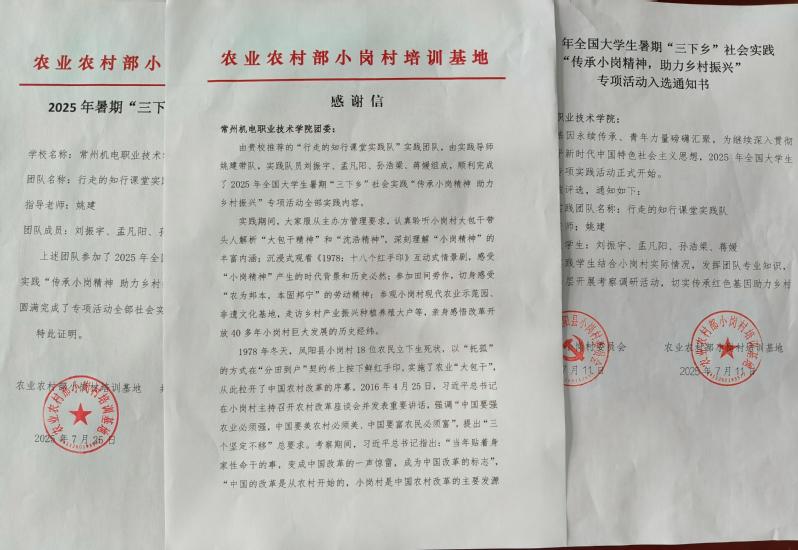

7月21日至25日,模具技术学院“行走的知行课堂”实践团,前往被誉为“中国农村改革第一村”的安徽省凤阳县小岗村。团队入选全国大学生暑期社会实践专项,成员们以实地走访的方式深入改革热土,用心体悟先锋精神,在充满活力的乡村大地上,将理论认知与实践行动深度融合,为乡村振兴注入青春智慧与担当动力。

踏寻改革足迹:在历史现场感悟“敢为人先”的精神伟力

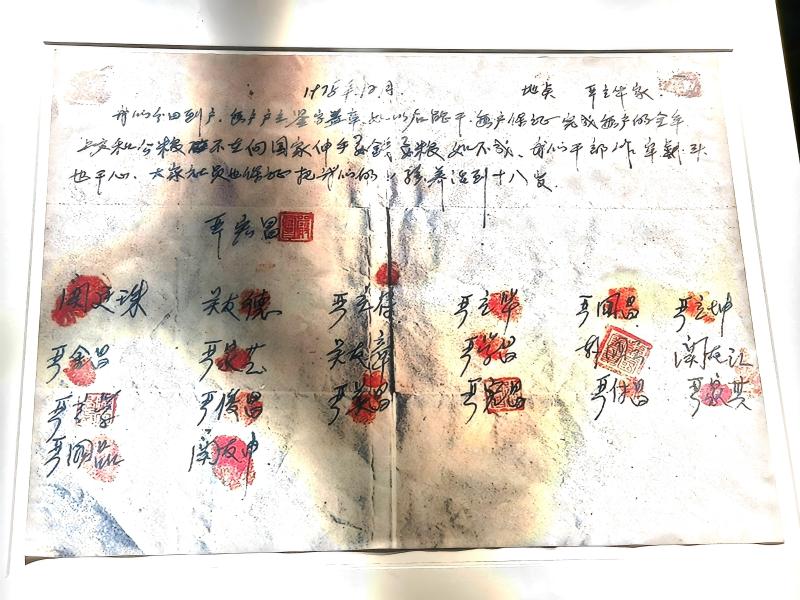

小岗村的一砖一瓦,都铭刻着中国农村改革的宏大历史。在大包干纪念馆,18位农民按下鲜红手印、开启“包产到户”壮举的“生死契约”原件,无声诉说着当年那份破釜沉舟的勇气与担当。讲解员一句“不是靠等政策,而是靠闯出路!”的铿锵话语,让在场学生深受震撼。他们凝视着斑驳的纸页,深刻体悟到这场伟大改革源于对生存权利最朴素的追求与捍卫。

实践团随后参观了沈浩纪念馆。馆内陈列的破旧胶鞋、详实的民情日记,生动展现了这位“永远的村书记”扎根基层、一心为民的赤诚情怀,让青年学子真切感受到“扎根”二字的分量。在“家庭联产承包责任制农田劳动体验”环节,青年学生们俯身田间,汗水浸湿了小岗的土地。模具2336班刘振宇同学感慨:“亲手触摸这片孕育改革奇迹的土壤,才真正读懂‘改革从田野出发’的深刻含义。它告诉我们,最伟大的创造往往始于对土地最深的敬畏和依靠。”

对话时代先锋:在思想碰撞中淬炼“知行合一”的青年担当

精神传承的核心在于思想的启迪与情感的共鸣。在《我与大包干带头人面对面》活动中,严金昌、关友江两位历史亲历者与实践团成员围坐交流。严金昌以《学习沈浩做基层工作好干部》为题,将改革年代的闯劲与为民服务的赤诚融为一体。他勉励青年学子:“改革精神,就是遇山开路、遇水架桥!你们青年人搞技术、做实事,同样需要这股子‘闯’劲!”报告厅内掌声雷动,合影中两代人坚定的眼神,传递着使命与责任的接力。

由学生自导自演的情景思政课《1978:十八个红手印》,则让实践队员们“沉浸式”体验历史。当剧情达到高潮,全体成员以按红手印的方式重现当年的抉择瞬间,焊接2331班孙浩梁同学动情表示:“按下手印那一刻,仿佛与前辈们血脉相连——改革不是书本上的抽象概念,而是豁出一切的勇气与担当!”活动期间,小岗村党委第一书记李锦柱作《不断深化农村改革的小岗村之路》专题报告,描绘乡村振兴蓝图;安徽科技学院赵仁青博士深入阐释《习近平总书记关于青年工作的重要思想》,为青年成长指明方向,强调要将“小岗精神”内化于心,把论文写在祖国大地上。

问道振兴之路:在产学融合中探寻“机电所长”的乡村坐标

如何将感悟到的“小岗精神”转化为服务乡村振兴的实际行动?实践团带着专业视角展开了深入调研。在博士工作站,师生们与站长雷松林博士围绕“常州三杰红色文化与小岗精神、沈浩精神的时代契合”进行了产学交流,并就发挥学院模具技术“双高”专业群特色服务乡村达成重要共识:双方计划共建乡村振兴实践基地、合作开发涉农模具技术课程、定向输送技能人才——旨在以“机电方案”为乡村产业高质量发展提供有力支撑。

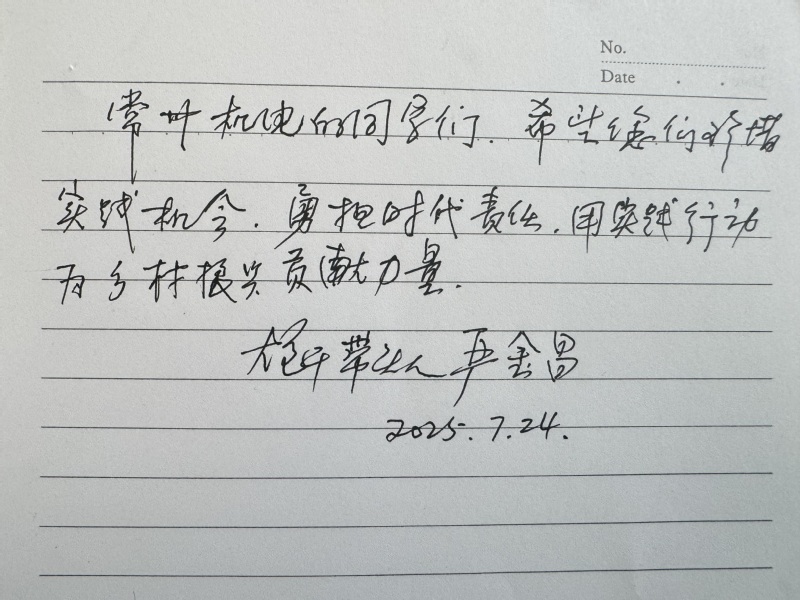

在大包干带头人严金昌老人家中,老人深情回顾了“大包干”的艰辛历程,并对新时代青年寄予厚望。临别之际,他郑重提笔写下嘱托:“常州机电的同学们,希望你们珍惜实践机会,勇担时代责任,以实际行动为乡村振兴贡献力量!”这纸饱含深情的嘱托,成为实践团成员心中最珍贵的“结业证书”。产业调研也取得扎实成果,从融合古法与现代工艺的凤阳酿酒厂,到盼盼食品的智能化生产线,学子们认真记录技术难题,深入思考模具技术在农产品深加工领域的创新应用前景,为“科技兴农”播下了希望的种子。

(供稿:姚建;编辑:孙晓瑨;审核:汪小义)